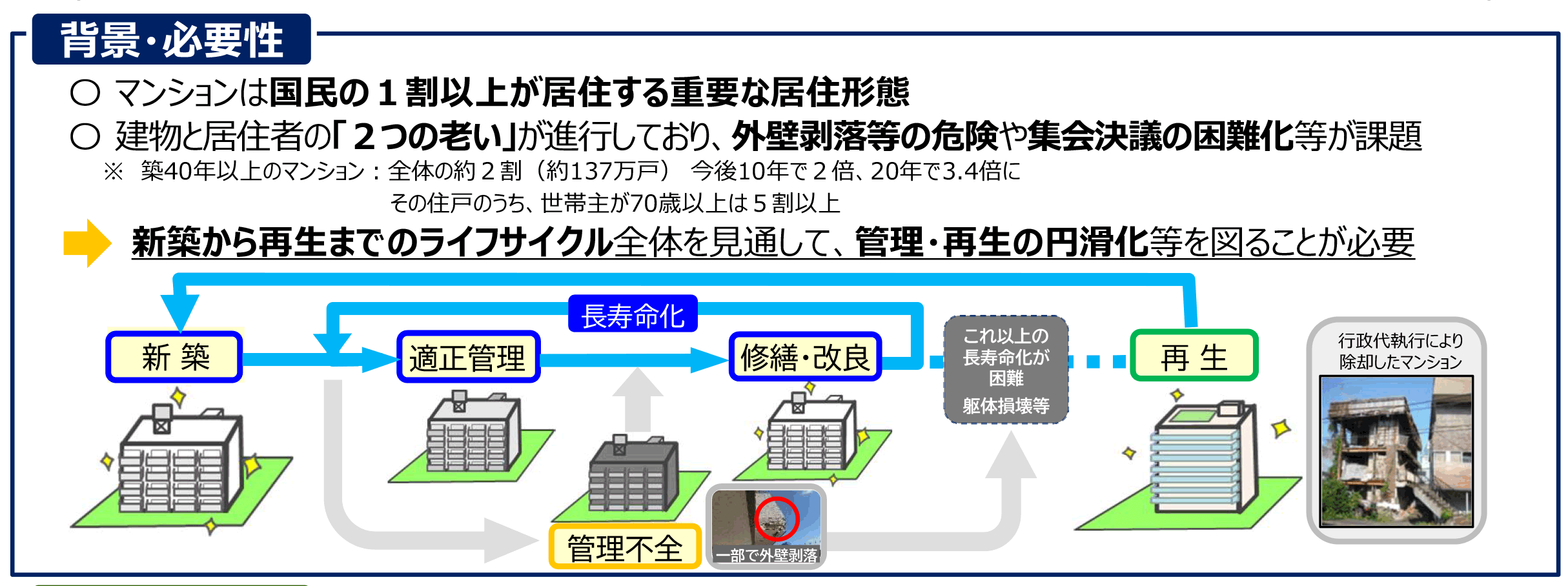

区分所有法・マンション適正化法等の改正案が閣議決定された

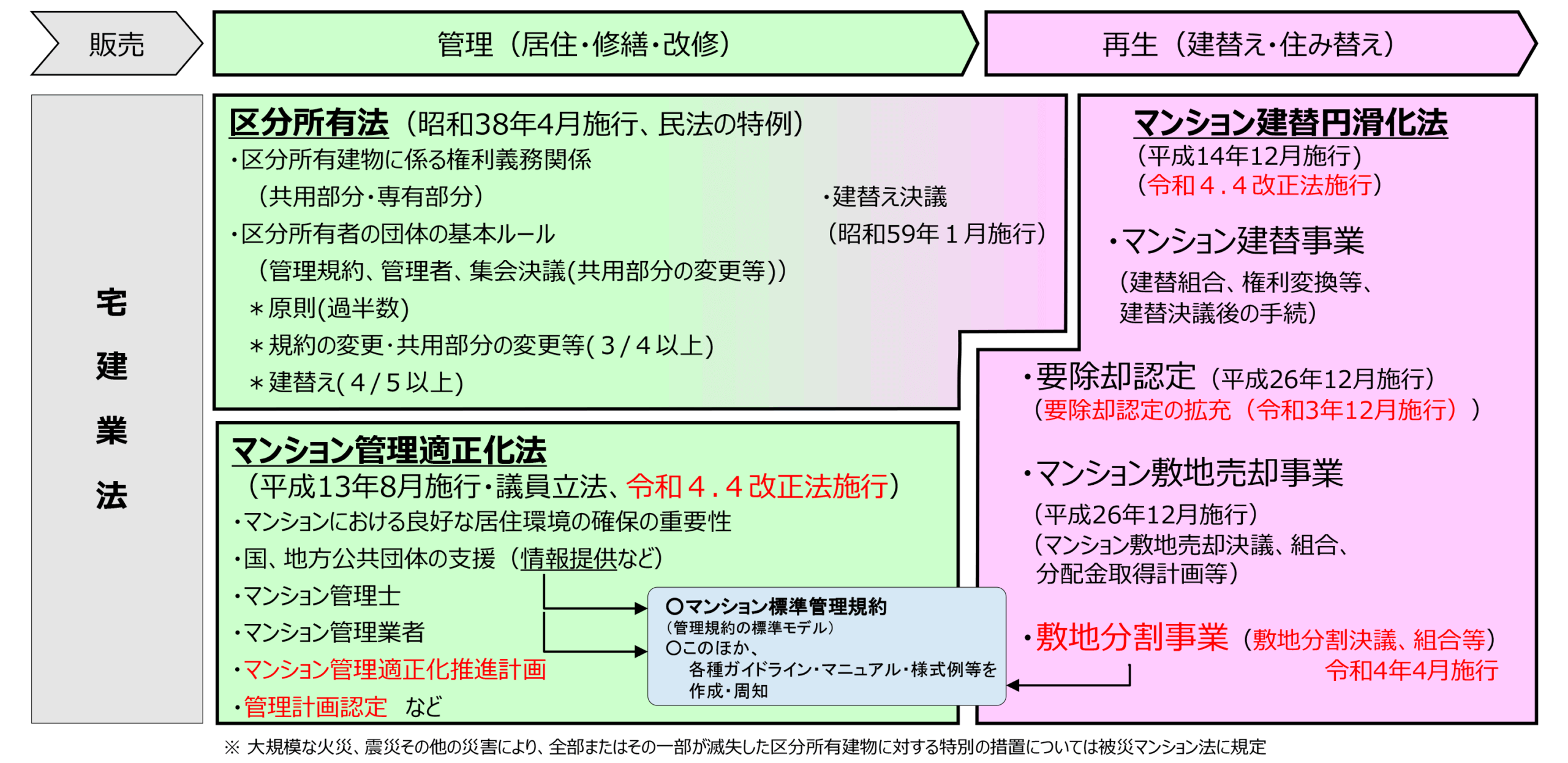

マンションに関わる法体系は下図のとおりです。

今回の区分所有法等の改正を法体系をイメージして考えましょう。

国土交通省 マンションに関する法体系

(出典:マンション管理新聞2025年3月15日号 許可済み)

区分所有法・マンション管理適正化法。同建替え円滑化法・被災マンション法等の改正法案が3月4日、閣議決定され同日国会に提出された。

マンション管理適正化法は新たに管理組合の運営支援やマンション管理適正化推進計画の周知などを行う民間法人が登録できる「マンション管理適正化支援法人」制度を創設。自治体の権限を強化し、助言・指導・勧告に伴う管理者への報告徴収。立ち入り検査をできるようにする。

「管理業者管理者方式」では従来のマンション管理業の業務同様、重要事項説明会の開催・契約成立時の書面交付・管理事務の報告を義務付けた。

利益相反行為についてはあらかじめ説明会を開き、今後省令で定める事項について説明する義務を負う。

違反した場合は業務停止命令の対象になる。

2026年4月1日施行

国土交通省(改正案概要より)

■区分所有法改正の概要

(1)マンションの管理の円滑化等

[1] 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入。

[2] マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化。

[3] 修繕等の決議は、集会出席者の多数決によることを可能に。

[4] 管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設。

(2)マンションの再生の円滑化等

[1] 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議によることを可能とするとともに、これらの決議に対応した事業手続等を整備。

[2] 隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能に。

[3] 耐震性不足等で建替え等をする場合における特定行政庁の許可による高さ制限の特例を創設。

(3)地方公共団体の取組の充実

[1] 外壁剝落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置。

[2] 区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度を創設。

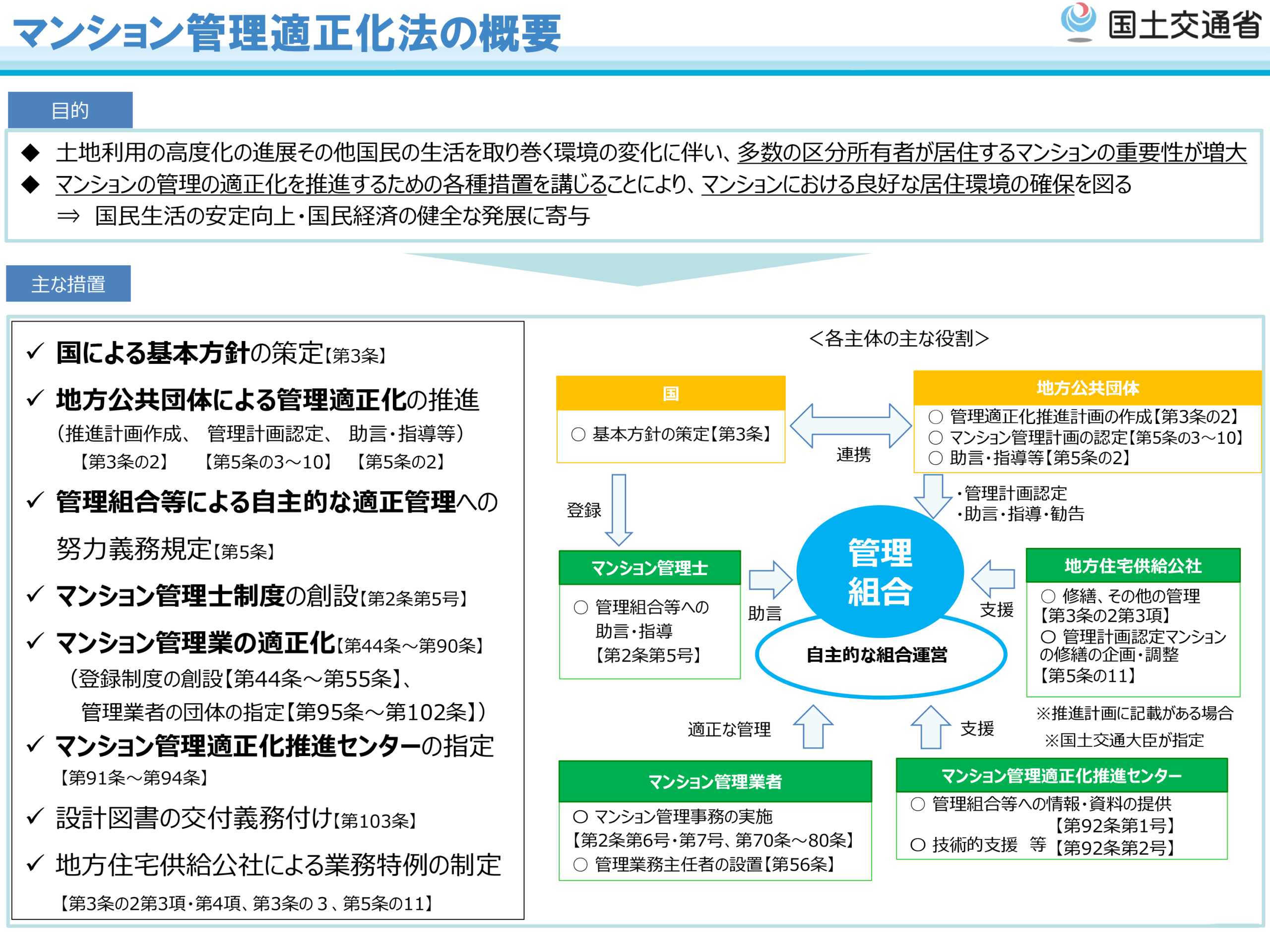

■マンション管理適正化法

「マンション管理適正化支援法人』制度創設

管理組合・区分所有者に対する情報提供。相談・提案、専門家派遥等の援助などを行う、一定の基準に適合した一般社団・財団法人、NPO法人が各自治体に登録できる制度を創設。

同法人には自治体にマンション管理適正化推進計画の作成。変更を提案できる権利を持たせる。

【区分所有法の改正案で創設が規定される】

★所有者不明専有部分

★管理不全専有部分

★管理不全共用部分管理命令の請求を各自治体に要請することができる権利も盛り込んだ

自治体権限強化

『助言・指導。勧告」の対象に「マンションの修繕の実施」が適正化指針に照らし「著しく不適切な場合」を追加。勧告を行った自治体は、管理組合の管理者らに専門家のあっせんを行うなど必要な措置を講じるよう努めなければならない旨の規定を設けたほか、助言や指導等に際し、必要な限度で報告徴収、マンションに立ち入り建築・設備等を検査できる権限 を新たに付与した。

【区分所有法の改正案で創設が規定される】

★所有者不明専有部分

★管理不全専有部分▽管理不全共用部分一について管理命令を裁判所に請求できる権利も付与している

管理業者管理者方式

マンション管理業の業務(重要事項の説明等、契約成立時の書面の交付、管理事務の報告)における規定を適用。

管理事務の報告は現行法77条2項の規定を適用し、定期的に説明会を開催し区分所有者に報告する。

新たに利益相反の恐れがある場合の区分所有者への事前説明も義務付けた。

省令の規定に基づき説明会を開き、省令の規定に定める事項について説明をする義務を負う。

違反した場合は業務停止命令の対象にする。

管理計画認定制度

新築マンションも対象に追加。

管理組合の管理者等への引き継ぎ方法などを定めた上で分譲業者が申請する。

認定後、管理者が選任され次第、管理者の同意を得た上で変更を申請する仕組み。

省令で定める期間内に管理者が選任されない場合は認定を取り消す。

認定マンションは、認定を受けている旨の表示をできるようにした。

表示の規格、表示できる範囲は別途定める。

■区分所有法

「区分所有者の責務」を規定

区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物ならびにその敷地および附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない、という条文(5条の2)が新設されました。

■条文の新設

改正によって「区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあっては、-部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならなしUという定めが新設されました(5条の2)

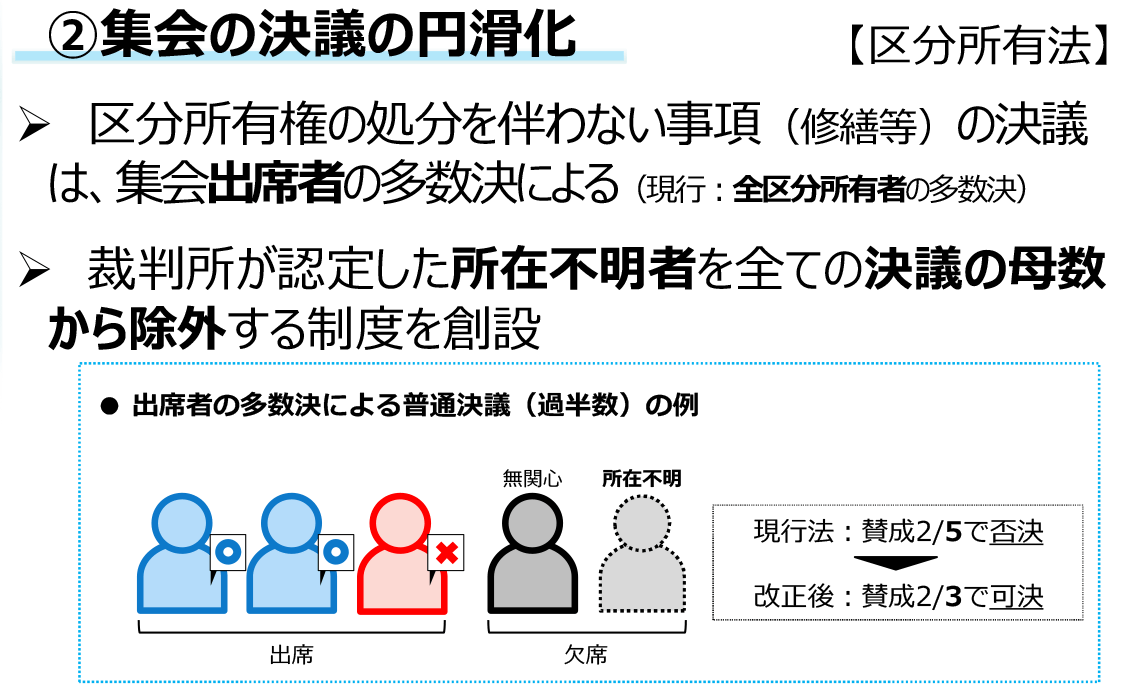

「除外決定」集会の決議の円滑化

所在が不明、または連絡がつかない区分所有者の制度が創設されました。

集会決議で、所在等不明区分所有者を除き、それ以外の区分所有者によって決議の成否が決められます。

■除外決定の制度の創設

所在等不明区分所有者を集会における議決権を有しないものと扱う仕組みが創設されました(38条の2)。

「出席者多数決」集会の決議の円滑化

集会の決議は出席者の多数決によって決めるという出席者多数決の仕組みが採用されました。

①普通決議、

②共用部分の変更

③復旧決議

④規約の設定・変更・廃止の決議

⑤管理組合法人の設立・解散の決議

⑥管理組合法人による区分所有権等の取得の決議

⑦義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議および専有部分の引渡し等の請求の決議

国土交通省(改正案概要より)

決議要件を緩和

共用部分の変更、管理規約の変更等、管理組合法人設立・解散、復旧、義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求等の決議要件を緩和。

「区分所有者・議決権の過半数の出席」十「4分の3以上の合意」で決議できるように改めた。

※復旧は3分の2以上。定足数は規約で過半数以上に設定可能とし、決議要件も「共用部分の変更」は「2分の1超から4分の3未満」の間に引き下げることも可能だとした。

配管の全面更新など専有部分の使用等を伴う共用部分の管理について規定

管理組合法人が当該マンションの区分所有櫓隣接する土地を取得できる規定を整備。

決議要件は上記と同じ

共用部分に係る損害賠償等の請求権について規定

管理規約の保管・閲覧についてデジタル化

所有者不明。管理不全専有部分、管理不全共用部分の管理制度を創設

建て替えについて一定の要件を満たす場合、決議要件を「5分の4以上」から「4分の3以上」に緩和

いわゆる「一棟リノベ」、建物敷地売却、建物取り壊し敷地売却、取り壊し、また再建を5分の4以上の多数決で決議できる旨規定

団地一括建替え、団地内建物の建替え承認決議要件を緩和

団地内建物・敷地の一括売却制度を創設

団地内建物の全部または一部が滅失した場合の復旧方法を規定

■建替え円滑化法(再生円滑化法)

建て替えその他の措置について自治体に建替等円滑化指針に基づく助言・指導・勧告権を付与

区分所有法で新たに規定される各種の処分制度についての事業手続きを整備

隣地や底地の所有権を建て替え後のマンションの区分所有権に変換できる旨の規定

本文

法案は「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改訂する法律案」として一括で閣議決定された。

いわゆる「一棟リノベ」、建物敷地売却、取り壊し敷地売却など、区分所有法改正で新設される各種処分方法の事業手法などを規定するマンション建替え円滑化法は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に名称を変更する。

区分所有法の改正案は昨年2月に公表さたた「区分所有法制の見直しに関する要綱案」を踏襲した内容。

適正な管理が行われるよう相互に協力義務を定めた「区分所有者の責務」が盛り込まれたほか、各種の制度が創設される。

国土交通省は一連の法改正に伴う当面の効果、目標数値として管理計画認定の取得割合を2024年の約3%から施行後5年間で20%、マンション再生等の件数を同472件から1,000件と設定している。

マンション管理適正化の主な改正点を表に示した。

管理組合や区分所有者に必要な支援などが活動を行う民間団体を自治体に登録する「マンション管理適正化支援法人」制度を創設する。

マンション管理適正化推進計画の策定・変更について管理組合や区分所有者の意向・事情の把握も行うようにし、自治体に計画作成・変更について提案できる権限が見込まれる各種の財産管理制度の適用を自治体に要請できる権利も盛り込んだ。

支援法人が自治体と連携することで、マンション管理の適正化、管理不全の改善・予防に対する取り組みを強化したい考えだ。

自治体の権限強化も図る。助言・指導・勧告の対象として『マンションの修繕の実施」を追加.外壁などハードの劣化に言及できるようにしたほか、必要な限度で管理状況についての報告徴収、マンションへの立ち入り検査権を認めた。

管理者らが報告をしなかったり検査を拒んだ場合は10万円以下の過料を科す。

改正区分所有法で創設予定の各種財産管理制度について、直接裁判所に適用を求める請求もできる。

マンション建替え円滑化法(再生円滑化法)では、建て替え等の措置の円滑化を図る上で、建替え等円滑化上で、建替え等円滑化指針に基づく自治体の助言・指導権を新たに付与した。

立て付けは適正化法の改正案と同様で、マンションが著しく衛生上有害となる恐れがある場合等は建て替え等の措置を実施するよう勧告できると規定したほか報告徴収、立入検査も認めている。

正当な理由がなく勧告に従わなかった場合はその旨を公表できるとした。

管理業者管理者方式は、現行法のマンション管理業の業務に関する規定を適用する。

利益相反については新たに条文を設け事前説明を義務付けた。

利益相反の対象にする取引相手、説明会の開催要領、説明内容は省令で規定する。

区分所有法、建替え円滑化法改正案の概要を表に示した。

被災マンション法の改正案では各種再建方法の決議要件の緩和などが規定されている。

区分所有法は、建て替えなどの処分行為を除き、合意形成のハードルが大幅に下がる決議要件の緩和が行われている。

まず、集会の議事、普通決議は、原則として「『出席した』区分所有者およびその議決権の各過半数で決する」こととした。

普通決議以外の決議については、原則的な定足数を「区分所有者・議決権の過半数」とし、管理規約でこの定足数を上回る規定を設けられるようにしている。

これまで「区分所有者および議決権の各4分の3以上」の多数決議が必要だった管理規約変更、管理組合法人の設立・解散等は母数が「区分所有者・議決権の過半数』に下がり、その上で出席区分所有者の4分の3以上の合意で決議できる。

区分所有者・議決権数が100だった場合、従来は75以上の賛成が必要だったが法改正後は最低で39の賛成を得れば済む。

今回の改正で新たに設けられる、「所在等不明区分所有者」がいる場合、同所有者は集会決議の母数から除外されるため、ハードルはさらに下がることになる。

共用部分の変更では決議要件の「4分の3」を管理規約で「2分の1超4分の3未満」に設定することもできる。

また、高齢者用の施設改修に際して共用部分の変更を行う場合は3分の2以上で決議できるようにする。

復旧の決議要件も、同様に3分の2以上と定めた。

管理組合法人が当該マンションの区分所有権、隣接する土地を取得できる規定も設け再区分所有権を取得した場合、区分所有者になる管理組合法人は集会における議決権を持たないこととしている。

建て替えでは火災に対する安全性など、法相が定める基準に適合しないときは決議要件が「5分の4」から「4分の3」に下がる。

処分行為に該当するため、母数は「所在等不明区分所有者」を除く区分所有者・議決権の総数となる。

基準については建替え円滑化法の改正案でも「要除却等認定」の基準として同内容の基準を設定。

こちらの基準は国交相が定める、と規定しており、区分所有法では、法相による基準を作成・変更する際はあらかじめ国交相と協議するものとした。

いわゆる「一棟リノベーション」は改正法案では「建物更新」と命名。

建物敷地売却、建物取り壊し敷地売、取り壊し決議同様5分の4以上の多数決で実施できるようにした。